Sommaire

- La nouvelle réglementation européenne 2017/745 sur les dispositifs médicaux, les principaux points à retenir

- Optimisez et pérennisez vos investissements industriels

- Quels sont les enjeux d'une défauthèque de mirage ?

- Automatisation : l’analyse fonctionnelle, clé de la réussite d’un projet !

- Three steps to contamination control when utilising single use equipment

- Comptage de particules automatisé dans les tunnels à air chaud

- Hydrogen Peroxide Sterilization and Isolator Connections through a Magnetic Driven Door For Innovative Lay-outs in Aseptic Processes

- Fast X-Ray Tomography Techniques : ready for new Pharmaceutical Applications ?

Quels sont les enjeux d'une défauthèque de mirage ?

La défauthèque ou bibliothèque de défauts de mirage est un outil clé pour la bonne compréhension et maitrise de son procédé de fabrication amont. Un défaut est défini comme étant une anomalie touchant le produit en lui-même ou son conditionnement. Il peut simplement affecter la bonne présentation du produit ou s’il est plus important, rendre difficile ou impossible son utilisation, voire porter préjudice à la santé ou sécurité des patients.

Plus concrètement, la défauthèque est une base de données physique regroupant des objets présentant des défauts bien décrits et caractérisés. Elle peut être utilisée pour la formation du personnel(1) réalisant l’activité de mirage manuel ou semi-automatique. Dans le cas du mirage automatique ou semi-automatique, elle servira de référence pour le réglage et la qualification des équipements.

1. Définir, construire et exploiter une défauthèque dans quel intérêt ?

La défauthèque est le reflet des problématiques rencontrées en amont du mirage et sa constitution est un excellent outil pour identifier les composantes du procédé susceptibles de générer les défauts/ non-conformités. Les défauts peuvent provenir de plusieurs sources, un dysfonctionnement ou une non-maîtrise du procédé en lui-même (e.g. mauvais remplissage, mauvais sertissage, présence de corps étrangers) ou la non qualité des composants utilisés (défauts de verre, bouchons, joint de piston ou d’aiguille par exemple).

Il est donc crucial de bien caractériser et quantifier les défauts observés lors du mirage pour connaître l’origine du défaut et pour pouvoir mettre en place des actions préventives et correctives, vis-à-vis des fournisseurs ou du procédé. Les taux de rejets sont un indicateur de performance permettant de visualiser des dérives du procédé de mise en forme pharmaceutique ou de la qualité des composants en provenance des fournisseurs.

Dans certains cas il peut être intéressant de travailler conjointement avec les fournisseurs pour lister les défauts qui proviennent de son procédé (e.g. bulle dans le verre, défaut de collerette, bouchon endommagé, …)

2. Quels sont les éléments à prendre en compte pour bâtir la défauthèque ?

Elle doit être construite conjointement entre le service production mirage, le service qualité fournisseur, le service qualité produit et le développement industrialisation dans le cas de nouveaux produits. Cela permettra de garantir une exhaustivité de défauts, une bonne représentativité et une bonne classification.

Les échantillons qui serviront à la défauthèque peuvent être collectés sur ligne au moment du mirage ou être créés au plus proche de la réalité par rapport au descriptif du défaut.

Dans la mesure du possible, il faudra favoriser la collecte sur ligne pour garantir sa qualité et sa représentativité. La constitution de la défauthèque doit être réalisée sur un certain nombre de lots pour ne pas inclure de biais dans la représentativité des défauts et permettre de rassembler un grand nombre de défauts. Les objets pourront être ainsi utilisés en référence pour le mirage ou dans le cas de défauts particulaires par exemple, pour des études complémentaires (étude de détermination de seuil de détection de corps étrangers, Knapp test(2-3) , …)

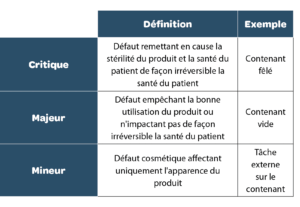

Au-delà de l’identification des défauts, il faut les caractériser. La défauthèque se décompose en 3 catégories de défauts selon leur criticité : critique, majeur et mineur. L’évaluation de la criticité doit se faire à l’aide d’une analyse de risque et doit se baser sur trois facteurs : la gravité vis-à-vis du risque patient, la détectabilité du défaut et la fréquence d’apparition. Il est important que la défauthèque soit la plus exhaustive possible, en incluant des illustrations du défaut et son descriptif détaillé afin qu’il ne puisse pas y avoir de doute quant au défaut présenté. La défauthèque doit garantir l’exhaustivité des origines possible des défauts (fournisseurs de composants primaires, lignes de remplissage) afin de garantir la représentativité des défauts de production. En effet, lors de mirage manuel ou semi-automatique, l’œil humain s’adapte à ces variations, cela ne serait pas forcément le cas pour un procédé de mirage automatique.

3. Outil de référence pour la formation

La défauthèque est une panoplie de défauts incontournable pour l’habilitation au mirage. C’est un outil qui sert de référence pour la qualification de la méthode de mirage. Elle va servir de base d’apprentissage des défauts pour la formation du personnel dans le cas d’inspection manuelle ou semi-automatique. Les échantillons qui seront utilisés dans ce cadre devront être identifiés de telle sorte à ne pas gêner leur utilisation (marquage UV, numérotation etc.). C’est également le cas de ceux utilisés pour la qualification.

Le processus de formation est précisément décrit dans l’USP <1790>(4), l’USP recommande de baser la formation sur des photos, vidéos et descriptifs des défauts. En plus de cette partie théorique, l’USP recommande d’avoir un ou plusieurs référents qui peuvent présenter les échantillons de la défauthèque lors de formation pratique. Cette formation doit être la même pour le mirage de routine ou pour les prélèvements de contrôle du lot.

Une fois la défauthèque créée, il est nécessaire de la maintenir et de la faire évoluer. En effet au regard des évolutions du procédé en amont, il faut pouvoir prendre en compte de potentiels défauts nouveaux, générés par le changement. Une nouvelle ligne de remplissage pourrait engendrer de nouveaux défauts et cela pourrait impacter les performances de mirage. Ce dernier point est surtout valable dans le cas du mirage automatique. Cette défauthèque doit être continuellement mise à jour par rapport aux évolutions réalisées par les fournisseurs d’articles de conditionnement afin d’être représentatif et d’adapter si besoin les réglages dans le cas d’une inspection automatisée.

Dans le cas de changement de méthode de mirage par exemple, il est possible de rencontrer de nouveaux défauts dus à la précision du mirage automatique. Il faut alors avoir un processus de découverte et de traitement des nouveaux défauts. Cela passe par la caractérisation physique du défaut (typologie, taille, position), l’identification des endroits où le défaut a été généré, l’évaluation du risque que cela se reproduise et l’estimation de la criticité du défaut. La défauthèque devra alors être mise à jour en conséquence et en fonction de la criticité du défaut. Il sera parfois nécessaire de former le personnel au mirage de ce défaut et mettre à jour les recettes d’inspection dans le cas du mirage automatique en cas de nécessité.

Afin de maintenir l’état de la défauthèque, il est impératif de définir une fréquence de renouvellement des échantillons présentant des défauts les plus fragiles afin de s’assurer de ne pas inclure un biais dans les résultats. C’est le cas par exemple d’une légère fêlure sur le verre qui deviendrait de plus en plus grosse et donc plus facile à détecter au fil du temps. Il est important de bien définir les conditions de conservation de l’échantillothèque et la durée de vie à respecter en fonction de la sensibilité du produit et du contenant.

La défauthèque permet d’identifier les types de défauts présents, elle doit être construite et maintenue de manière à garantir une bonne représentativité et réalité des défauts de production. Outil de référence dans le cadre de projets (base de discussion avec les fournisseurs d’équipements pour définir et vérifier le design d’une mireuse), de qualification d’équipement et de formation du personnel, l’échantillothèque permet de mettre en évidence certaines dérives du procédé.

En conclusion, une bonne défauthèque est une défauthèque exhaustive, qui décrit et caractérise de manière précise les défauts. Elle doit être représentative et à jour par rapport aux défauts rencontrés lors du procédé de fabrication, pour ce faire un processus d’actualisation et de renouvellement de la défauthèque doit être mis en place. La défauthèque est un élément indispensable au procédé de mirage : utilisée pour construire un kit de défauts lors de qualifications de mireuse automatique, ou comme support pour la formation d’opérateurs au mirage manuel ou semi-automatique.

Focus mirage automatique

Dans le cadre de projet de mirage automatique, la défauthèque doit être incluse dans le cahier des charges projet. Elle permettra un bon design de la mireuse (e.g. type et position des caméras, développement des programmes d’analyse d’images, …). La défauthèque doit être exhaustive et représentative de la production pour garantir des bonnes performances de détection sur des lots de production.

Lors de l’étape de qualification, la défauthèque sera la référence pour comparer les performances de mirage manuel avec celles de mirage automatique. La défauthèque pourra être utile lors des qualifications périodiques pour vérifier les performances et assurer qu’il n’y ait pas de dérives du procédé.

Lors de la mise en service, la précision du mirage automatique peut nécessiter d’ajuster la défauthèque. En routine, le moindre changement du fournisseur (type d’aluminium pour des capsules ou disc seal par exemple, changement de moules pour les joints de pistons) peut impacter grandement les performances de mirage. Il convient donc de travailler étroitement avec les fournisseurs d’articles de conditionnement pour s’assurer que tout changement (même minime) soit testé en amont et si possible testé sur l’équipement de mirage automatique. Cela est également vrai lors de tout changement de procédé en amont du mirage.

Partager l’article

Pierre LE FUR – AKTEHOM

Ingénieur de l’Ecole des Mines d’Albi-Carmaux, Pierre LE FUR s’est spécialisé dans les procédés de l’industrie pharmaceutique. Après une expérience en usines de production comme chef de projet de mise en place du mirage automatique, il est aujourd’hui consultant AKTEHOM. Il appréhende au travers de ces rencontres et projets les enjeux du mirage tant du point de vue technique, qualité, qu’organisationnel. Le travail sur la défauthèque est un élément majeur de la réussite pour la qualification de la méthode de mirage.

pierre.lefur@aktehom.com

Références

(1) EMA, Eudralex volume 4 Annex 1 2017 (draft for consultation)

(2) Julius Z. Knapp and Harold K. Kushner, Generalized Methodology For Evaluation of Parenteral Inspection Procedures, Journal of Parenteral Drug Association, January-February, 1980, Vol 34, No 1.

(3) Julius Z. Knapp, The Scientific Basis For Visible Particle Inspection, Journal of Parenteral Drug Association, November-December, 1999, Vol 53, No 6

(4) USP (1790) Visual Inspection of Injections (2017)