Sommaire

- Un point sur le Rouging.

- Gestion des tensions d’approvisionnement durant la crise sanitaire. Retour d’expérience Aspen / Pall Corporation.

- Impact des technologies à usage unique sur l’environnement : mythes et réalités.

- Estimation des coûts de projets. Les bonnes pratiques à adopter.

- The Importance Of Automation & Data Management Across Biomanufacturing Workflows.

- Réduire le risque de contamination : une priorité pour la nouvelle génération de techniques de production aseptique.

- Automated Parts Washer Virtual Factory Acceptance Test.

- Investigation à distance, une option depuis la crise sanitaire.

Impact des technologies à usage unique sur l’environnement : mythes et réalités.

L’intégration croissante des technologies à usage unique dans les procédés biopharmaceutiques sur les 20 dernières années montre à quel point elles ont contribué à accélérer, sécuriser et flexibiliser le développement et la fabrication de nouveaux médicaments. Elles continueront d’accompagner le déploiement de l’industrie 4.0 (accélération des cycles de développement, réduction des surfaces de production, augmentation des transferts de technologie, flexibilisation des outils de production, digitalisation, etc.) ainsi que la montée en puissance des thérapies innovantes et personnalisées.

Elles constituent aujourd’hui une boite à outils incontournable pour permettre l’atteinte des objectifs de développement durable que ce sont fixés les Nation-Unis en terme d’accès aux soins sur notre planète1.

Dans le même temps, cette croissance doit être compatible avec les 16 autres objectifs de développement durable que se sont fixés les Nations-Unies2, dont l’interconnexion crée de la complexité quant aux priorités. En particulier, l’impact environnemental du plastique à usage unique est devenu un sujet brûlant de débat sociétal et politique. Malgré les nombreux avantages et innovations technologiques que le plastique a permises, il est aujourd’hui attaqué, poussant les industriels à développer une approche circulaire adaptée à l’industrie du plastique3.

S’il faut bien sûr viser à réduire l’impact environnemental potentiel des technologies à usage unique, il parait également important de le démystifier en confrontant les ressentis à la réalité des faits. L’aspect émotionnel de ce sujet (en particulier auprès du grand public peu informé des procédures drastiques appliquées aux déchets de l’industrie biopharmaceutique européenne, celles-ci rendant très improbable le risque de voir ces déchets se retrouver un jour dans la nature) doit être éclairé par une compréhension plus fine de la situation. Il est donc nécessaire d’interroger nos pratiques, dans une démarche scientifique et pragmatique : quelle est l’apport des systèmes à usage unique utilisés en production biopharmaceutique au sein de cette tendance lourde ? Comment les différentes parties prenantes (fournisseurs, utilisateurs et acteurs de la gestion des déchets) collaborent-elles pour développer des solutions permettant d’assurer pérennité et durabilité de ces technologies ?

Le but de cet article est d’apporter un éclairage basé sur des études déjà réalisées et des données disponibles, sur l’impact environnemental réel des technologies à usage uniques utilisées dans l’industrie biopharmaceutique.

1. Les polymères utilisés dans la fabrication des SUT sont sélectionnés pour ne pas avoir d’impact négatifs.

Par nature, les matériaux utilisés pour la fabrication des SUT ont été soigneusement sélectionnés pour minimiser leur impact sur l’environnement et la santé humaine. En effet, tous les SUT sont soumis à des études d’extractibles rigoureuses afin de démontrer leur absence de toxicité. Par ailleurs, ils doivent être conformes à toutes les régulations en vigueur concernant les substances chimiques considérées à risque (REACH, BSE/TSE, Bisphenol A, phtalates, mélamine, dioxine, etc.).

A l’inverse des emballages et produits plastiques de grande consommation, leur fin de vie est en outre soumise à des procédures de décontamination, récolte et traitement rigoureuses, une grande majorité étant incinérée (l’enfouissement n’étant pas pratiqué en Europe pour ces déchets) avec ou sans récupération d’énergie. Le risque de les retrouver dans l’environnement est donc quasiment nul sur le continent européen. La situation est un peu différente sur les continents américain et asiatique, puisque l’enfouissement y est encore une pratique courante, même si elle tend à décliner en particulier sur le continent américain (de nombreuses entreprises du secteur ayant fixé des objectifs ambitieux d’élimination totale de l’enfouissement à l’horizon 2022 ou 2025).

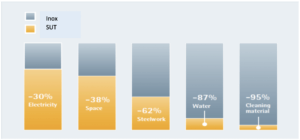

2. Les SUT diminuent sérieusement l’impact environnemental des procédés biopharmaceutiques

En plus d’apporter sécurité et flexibilité aux procédés biopharmaceutiques, et même si cela parait contre-intuitif, les SUT sont plus respectueux de l’environnement que les solutions traditionnelles. Des études d’évaluation du cycle de vie (LCA4, 5) ont démontré que le passage de systèmes inox (donc réutilisables après nettoyage et stérilisation) vers des systèmes à usage unique permettait de réduire de façon notable l’empreinte carbone ainsi que la consommation d’énergie et d’eau d’un site industriel.

Pour comprendre l’impact environnemental d’un produit ou d’un équipement à usage unique (SUS / SUT), il faut prendre en compte l’ensemble de son cycle de vie, depuis sa production (incluant ses matières premières) jusqu’à son élimination, en passant par son transport et son utilisation.

Même en prenant en compte l’ensemble de ces facteurs, les SUS restent en général plus durables que les équipements traditionnels en inox du fait de de la quantité de chaleur, d’eau et de produits chimiques économisés grâce à leur usage. En outre, la tendance croissante à utiliser les SUT pour réduire la taille et la classification des zones contrôlées (production en systèmes fonctionnellement clos, ballroom concept) permet également d’obtenir une réduction significative des consommations d’énergie nécessaires au maintien des environnements classés.

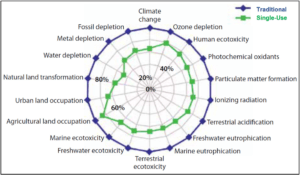

Économiser les ressources et éviter les pollutions ne suffit cependant pas à atteindre l’objectif d’un vrai développement durable. Il faut mettre en œuvre une démarche holistique de long terme, prenant en compte tous les facteurs d’impact environnementaux : changement climatique, santé humaine, qualité des écosystèmes, consommation d’énergie et d’eau. Ce ne sont pas moins de 18 indicateurs clés qui ont été pris en compte pour analyser l’impact des SUT et des technologies réutilisables (inox).

3. Fin de vie des SUT/SUS

La fin de vie est souvent le principal souci évoqué au sujet des systèmes à usage unique. Les SUS utilisés dans l’industrie biopharmaceutique représentent aujourd’hui moins de 0,01%6 du total des déchets plastiques générés annuellement au niveau mondial. Leur filière de récupération et d’élimination limite en outre drastiquement la probabilité de les retrouver dans les océans ou les cours d’eau (tout au moins dans les nombreux pays ayant légiféré sur le sujet, en particulier les signataires du Pacte Européen pour le Plastique7).

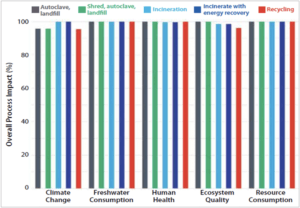

De plus, les études LCA qui ont été menées démontrent que la fin de vie est un contributeur mineur à l’impact environnemental global d’un SUS (la figure 3 montre que le choix de mode de gestion de la fin de vie ne compte que pour 5% dans l’impact environnemental global). Le processus de fabrication est le premier facteur d’impact, suivi du transport puis de l’utilisation.

Les facteurs prépondérants pour évaluer objectivement l’impact environnemental de l’utilisation des solutions à usage unique versus technologies inox sont donc:

- le mode de génération de l’énergie / des ressources nécessaires à produire les matières premières, les composants et les assemblages.

- le mode de génération de l’énergie / des ressources utilisées sur le site utilisateur (nettoyage, stérilisation par exemple) / du mode d’utilisation & de mise au rebus.

- la distance entre le lieu de production des systèmes à usage unique et leur lieu d’utilisation puis de mise au rebus (= l’impact résultant de leur transport).

- les politiques de réduction d’impact environnemental des sites producteur et utilisateur (par ex. stratégies établies de réduction des déchets, de recyclage, etc.)

Avec un fort impact de la localisation géographique :

- du producteur (mode de génération de l’énergie utilisée, réduction de l’empreinte carbone via l’optimisation des durées/des modes de transport)

- de l’utilisateur (réglementation locale, mode d’élimination des déchets, existence de filières de retraitement et/ou de valorisation, etc.)

Néanmoins, les fabricants de systèmes à usage uniques ont bien conscience que le déploiement croissant de ces technologies les oblige à élaborer des stratégies pour garantir leur durabilité sur le long terme. La mise en œuvre de solutions durables nécessite cependant l’implication de tous les acteurs impliqués dans le cycle de vie des produits : fabricants de matières premières | de composants, fabricants des systèmes à usage unique, transporteurs, utilisateurs et sociétés de traitement des déchets.

Les SUT utilisées dans les procédés biopharmaceutiques présentent toutefois des challenges particuliers liés à leur conception et à leur usage :

- Complexité des matériaux (multiplicité des matières premières, copolymères, diversité des composants, etc.)

- Exigences réglementaires concernant la qualité & l’innocuité biologique des matériaux

- Caractère particulier des processus biopharmaceutiques (risque biologique) pouvant nécessiter leur décontamination après usage, via des processus de type autoclavage.

Ceci rend techniquement et économiquement plus compliqué la mise en œuvre de solutions de recyclage. De nombreuses initiatives sont cependant en cours au sein de l’industrie pour évaluer avec précision les filières envisageables et tendre vers plus de circularité.

Conclusion

Même si aujourd’hui l’industrie médicale représente moins de 2% de l’utilisation des plastiques, les déchets générés par les SUT utilisés par l’industrie biopharmaceutique étant inférieurs à 0,01% du total annuel mondial, il est de la responsabilité de l’industrie de collaborer à la mise en place des grands principes de l’économie circulaire appliquée au plastique, en ligne avec les attentes sociétales et gouvernementales. Il faut en particulier chercher à améliorer les emballages (viser à éliminer les parties non nécessaires, réduire leur volume en fin de vie et les valoriser autant que possible) et intégrer la durabilité dans la conception et le cycle de fabrication des SUT (par exemple via la sélection de matières premières ultra pures, la mise en place de filières de valorisation pour les matières le permettant, etc.).

En revanche, revenir à des solutions réutilisables pour des raisons uniquement environnementales ne parait pas être une solution crédible : en plus de leurs avantages techniques et économiques qui contribuent à améliorer l’accès aux soins sur notre planète, les systèmes à usage unique utilisés dans les processus biopharmaceutiques sont aujourd’hui globalement plus écologiques que leur alternative réutilisable.

Partager l’article

Katell Mignot – Sartorius Stedim Biotech

Références

- https://www.who.int/publications-detail/stronger-collaboration-better-health-global-action-plan-for-healthy-lives-and-well-being-for-all

- https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals

- https://www.newplasticseconomy.org

- SUStainability — Concerning Single-Use Systems and the Environment, William Whitford and Mark A. Petrich, BioProcess International, June 7, 2018

- An Environmental Lifecycle Assessment of Single-Use and Conventional Process Technology: Comprehensive Environmental Impacts, By Vincent Pizzi, William Flanagan, Matthew Pietrzykowski, Andrew Brown, Andrew Sinclair, Miriam Monge, BioPharm International, Volume 27, Issue 3

- World Economic Forum, Ellen MacArthur Foundation and McKinsey & Company, The New Plastics Economy — Rethinking the future of plastics (2016, http://www.ellenmacarthurfoundation.org/publications

- https://europeanplasticspact.org/